Opini: Teuku Abdul Hannan (Pemerhati Pengadaan Barang/Jasa) aktif memberikan kajian regulasi di sektor publik dan infrastruktur.

Swakelola dalam pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali dipromosikan sebagai bentuk efisiensi, partisipasi masyarakat dan percepatan pelaksanaan kegiatan. Namun, ketika praktik swakelola ini diterapkan pada pekerjaan konstruksi, kita perlu mengajukan satu pertanyaan mendasar: apakah ini sah menurut hukum?

Jawaban yang jujur dan tegas: Tidak, Karena secara hukum, satu-satunya payung normatif yang sahih untuk mendefinisikan dan mengatur pekerjaan konstruksi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU Jakon). Sayangnya, peraturan teknis di bawahnya justru menciptakan kekacauan interpretatif yang berpotensi merugikan negara dan menjebak para pelaksana lapangan.

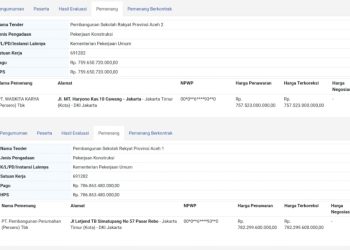

Fenomena ini tidak lagi terbatas pada skala kecil atau lokal. Dalam praktiknya, banyak instansi pemerintah termasuk Kementerian PUPR, Kementerian Desa, dan sejumlah pemerintah daerah mulai menerapkan skema swakelola dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Bahkan di Aceh, Dinas Pendidikan Dayah diketahui secara eksplisit mengalokasikan anggaran pekerjaan konstruksi melalui model swakelola.

Praktik ini berkembang seolah sah dan lumrah, padahal justru bertentangan dengan kerangka hukum sektor konstruksi yang bersifat mengikat. Bukan hanya melanggar prinsip profesionalisme yang diatur undang-undang, tetapi juga membuka potensi pelanggaran hukum yang serius.

Aspek Filosofis UU Jasa Konstruksi

UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bukan hanya instrumen administratif. Ia dibangun di atas asas tanggung jawab, keahlian, dan perlindungan keselamatan publik. Dalam setiap pembangunan infrastruktur, yang dipertaruhkan bukan hanya keuangan negara, tetapi nyawa manusia dan integritas lingkungan hidup.

Karena itulah, UU Jasa Konstruksi mewajibkan penyedia jasa memiliki sertifikasi badan usaha dan tenaga ahli. Tujuannya bukan semata administratif, tetapi untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan konstruksi dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi profesional dan pertanggungjawaban hukum.

Dengan demikian, semua peraturan di bawahnya termasuk Perpres dan Peraturan LKPP seharusnya menghormati nilai-nilai filosofis tersebut, bukan menurunkannya menjadi sekadar pedoman teknis. Melegalkan swakelola dalam pekerjaan konstruksi oleh pihak yang tidak profesional bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengkhianati mandat etis dan filosofis yang melandasi lahirnya UU ini.

UU Jasa Konstruksi adalah Lex Specialis

UU Jakon mengatur dengan tegas bahwa pekerjaan konstruksi mencakup seluruh rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh badan usaha bersertifikat dan tenaga ahli profesional. Tidak ada satu pun pasal dalam UU ini yang mengakui entitas non-profesional seperti kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, atau perangkat daerah non-penyedia sebagai pelaksana konstruksi.

Dengan kata lain, semua pekerjaan konstruksi harus tunduk pada UU Jakon, tak peduli apakah sumber dananya APBN, APBD, atau swadaya.

Dinas, Instansi, dan Kelompok Masyarakat Tidak Boleh Menjadi Pelaksana Konstruksi

Dalam sistem hukum konstruksi Indonesia, hanya badan usaha bersertifikat dan tenaga ahli bersertifikasi yang dapat menjadi penyedia jasa konstruksi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 70 UU Nomor 2 Tahun 2017, yang memuat kewajiban sertifikasi badan usaha dan individu pelaku konstruksi.

Dengan demikian, entitas seperti:

• Dinas atau instansi pemerintah (meskipun punya anggaran dan SDM),

• Unit pelaksana teknis internal,

• Organisasi kemasyarakatan (ormas),

• Kelompok masyarakat (pokmas), atau

• Perangkat desa,

Tidak dapat dianggap sebagai pelaksana jasa konstruksi yang sah menurut hukum. Mereka bukan badan usaha jasa konstruksi, tidak memiliki SBU, dan tidak tunduk pada sistem pertanggungjawaban hukum profesional yang diatur UU.

Jika mereka tetap melaksanakan pekerjaan konstruksi, maka:

• Pekerjaan tersebut melanggar hukum konstruksi,

• Dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan negara,

• Dan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana, baik terhadap pelaksana, pengguna anggaran, maupun pejabat pembuat komitmen.

Swakelola Tidak Diakui dalam Hukum Konstruksi

Konsep swakelola memang diakomodasi oleh Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan dijabarkan lebih teknis dalam Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018. Namun perlu dicatat, Perpres dan Peraturan LKPP bukan sumber hukum yang boleh bertentangan dengan undang-undang. Mereka tidak dapat menciptakan norma baru yang mengabaikan prinsip profesionalisme dalam UU Jakon.

Justru di sinilah letak masalah: Perpres dan PerLKPP membolehkan swakelola konstruksi sederhana tanpa melihat bahwa UU Jakon sama sekali tidak mengenal istilah tersebut. Ini adalah bentuk overreach regulasi teknis yang berbahaya.

Efisiensi Tidak Bisa Dijadikan Alasan Melanggar UU

Efisiensi dan efektivitas adalah prinsip penting dalam pengadaan, namun tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan pelanggaran norma hukum yang lebih tinggi. LKPP sebagai lembaga yang mengoordinasikan kebijakan pengadaan nasional tidak seharusnya menyusun pedoman teknis yang membuka ruang benturan dengan undang-undang.

Membolehkan swakelola dalam pekerjaan konstruksi, meskipun dengan dalih mempercepat penyerapan anggaran atau memberdayakan masyarakat, adalah bentuk kesesatan administratif jika bertentangan dengan UU Jasa Konstruksi yang bersifat lex specialis dan mengikat.

Tugas lembaga negara bukan menciptakan solusi praktis yang melanggar norma, tetapi membangun sistem yang efisien dalam koridor hukum. Maka, kesalahan paling mendasar bukan di pelaksana teknis, tetapi pada desain kebijakan LKPP itu sendiri yang permisif terhadap praktik inkonstitusional.

Konsekuensi Hukum dan Risiko Negara

Praktik swakelola konstruksi oleh entitas non-sertifikasi menciptakan celah serius:

1. Kualitas teknis pekerjaan tidak terjamin;

2. Risiko temuan kerugian negara dalam audit meningkat;

3. Pejabat pelaksana berisiko dikriminalisasi karena dianggap melanggar UU sektor jasa konstruksi.

Inilah jebakan regulasi yang tanpa sadar menjerat pelaksana yang hanya mengikuti pedoman LKPP — padahal secara hierarki hukum, mereka melanggar undang-undang.

Ketidakhadiran Perpres 16/2018 dalam PerLKPP 12/2019

Yang lebih mengkhawatirkan, Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengadaan di Desa bahkan tidak mencantumkan Perpres 16/2018 dalam konsiderannya. Padahal, Pasal 1 angka 1 Perpres 16/2018 dengan jelas menyatakan:

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD…”

Ini berarti seluruh pengadaan, termasuk di desa, tetap tunduk pada Perpres 16/2018. Ketidakhadiran rujukan ini menciptakan dualisme norma dan potensi kesalahpahaman di lapangan. Desa bisa dianggap melanggar Perpres, padahal mereka menjalankan PerLKPP 12/2019 — yang ironisnya dibuat oleh lembaga yang sama.

Swakelola Konstruksi adalah Pelanggaran Hukum dan Berpotensi Pidana

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pelaksanaan pekerjaan konstruksi melalui skema swakelola baik yang selama ini dijalankan dengan menggunakan APBN, APBD, maupun dana desa adalah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Undang-undang ini secara tegas mengatur bahwa penyelenggara jasa konstruksi harus merupakan badan usaha bersertifikat dan tenaga ahli bersertifikasi.

Tidak ada satu pun norma dalam UU tersebut yang mengakui pelaksanaan konstruksi oleh kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perangkat desa, ataupun unit kerja internal pemerintah.

Lebih jauh lagi, jika pekerjaan konstruksi tersebut dibiayai dari keuangan negara namun dilakukan di luar kerangka hukum sektor konstruksi, maka praktik tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Ini membuka pintu pada pertanggungjawaban pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pelanggaran ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut potensi sanksi pidana terhadap pelaksana teknis maupun pejabat yang menyetujui dan melaksanakan kegiatan tersebut.

Dengan demikian, pekerjaan konstruksi melalui swakelola bukan sekadar bentuk ketidaktepatan prosedur, tetapi dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana jika menimbulkan kerugian keuangan negara. Negara harus menempatkan hukum sebagai acuan utama, bukan fleksibilitas administratif yang menyesatkan.

Swakelola Konstruksi adalah Pelanggaran Hukum, Bukan Sekadar Kekosongan Regulasi

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pelaksanaan pekerjaan konstruksi tanpa tunduk pada UU Jasa Konstruksi adalah bentuk pelanggaran hukum substantif. Tidak tunduk pada lex specialis, tidak memenuhi syarat profesionalitas, dan mengabaikan sertifikasi pelaku usaha konstruksi semuanya merupakan pelanggaran terhadap UU 2 Tahun 2017.

Lebih jauh lagi, jika pekerjaan konstruksi dibiayai oleh APBN/APBD dan tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur UU, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai penyimpangan prosedur keuangan negara. Dalam konteks hukum pidana, ini berpotensi dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor.

Maka pekerjaan konstruksi yang dilakukan melalui mekanisme swakelola oleh entitas non-profesional tidak hanya melanggar hukum administrasi negara, tetapi juga membuka ruang untuk pertanggungjawaban pidana baik terhadap pelaksana maupun penanggung jawab anggarannya.

Potensi Permasalahan Regulasi: Kaburnya Batas antara Norma dan Pedoman

Permasalahan utama dalam regulasi swakelola konstruksi muncul karena:

• Tidak sinkron secara vertical

• UU Jasa Konstruksi (UU 2/2017) → tidak mengenal swakelola dan hanya mengakui badan usaha bersertifikat.

• Perpres 16/2018 → membolehkan swakelola untuk konstruksi sederhana (tanpa rujukan teknis ke UU Jasa Konstruksi).

• PerLKPP 8/2018 → bahkan menyusun tata cara swakelola konstruksi secara operasional tanpa landasan dalam UU Jakon.

Ini membuat peraturan teknis tampak lebih “praktis” tetapi melanggar norma hukum yang lebih tinggi.

• Menggampangkan Masalah dalam Perpres dan PerLKPP

Baik Perpres 16/2018 maupun PerLKPP 8/2018 tidak hanya absen dari batasan eksplisit, tapi justru menunjukkan pola pikir yang menggampangkan masalah hukum sektor konstruksi. Regulasi ini seolah-olah memperlakukan pekerjaan konstruksi seperti barang/jasa lainnya, yang bisa diserahkan kepada kelompok masyarakat, ormas, atau unit internal pemerintah tanpa keahlian dan sertifikasi.

Padahal, konstruksi bukan sekadar aktivitas fisik, tapi pekerjaan yang memiliki standar teknis, risiko keselamatan, dan nilai kontraktual yang tinggi. Dengan membuka ruang swakelola tanpa batas yang jelas, regulasi tersebut tidak hanya lalai secara hukum, tapi juga menciptakan ilusi legalitas atas praktik yang pada dasarnya melanggar undang-undang.

• Regulasi Desa dan LKPP dibiarkan berjalan sendiri

• PerLKPP 12/2019 (pengadaan di desa) tidak mencantumkan Perpres 16/2018 dalam konsiderannya.

• Seolah membentuk ekosistem pengadaan tersendiri tanpa menjelaskan batas dengan regulasi umum.

Ini menimbulkan dualitas norma: antara hukum sektor (UU Jakon) dan regulasi administratif (LKPP), yang membuat pelaksana di lapangan bingung, dan mudah dijadikan subjek pidana.

• Ketidakpastian dalam Pemeriksaan Keuangan

Ketidakharmonisan antara Undang-Undang, Perpres, dan Peraturan LKPP menciptakan ketidakpastian hukum dalam proses pemeriksaan keuangan oleh BPK, Inspektorat, maupun APH. Auditor sering kali menggunakan Perpres atau PerLKPP sebagai dasar pemeriksaan administratif, tanpa merujuk pada ketentuan substantif dalam UU Jasa Konstruksi.

Akibatnya, praktik swakelola konstruksi bisa saja lolos dalam audit administratif, tetapi kemudian dipersoalkan secara pidana karena melanggar norma hukum lex specialis. Ini menciptakan ruang multitafsir yang sangat berbahaya: pelaksana dianggap sah menurut auditor, tapi dianggap melanggar hukum oleh penyidik atau jaksa.

Dalam konteks keuangan negara, ini berarti terdapat risiko jebakan hukum bagi pelaksana dan pengguna anggaran, yang tidak disebabkan oleh niat jahat, melainkan oleh ambiguitas dan inkonsistensi kebijakan yang dibiarkan tanpa koreksi.

Himbauan Penulis kepada Pembuat dan Pelaksana Kebijakan

Sebagai penutup, penulis menyampaikan seruan terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan:

1. Kepada LKPP

Agar segera meninjau ulang seluruh pedoman pelaksanaan swakelola konstruksi dan menyesuaikannya dengan norma-norma dalam UU Jasa Konstruksi. LKPP tidak boleh membiarkan regulasi teknisnya bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, karena hal itu bukan saja menyesatkan pelaksana, tetapi juga menciptakan celah kriminalisasi.

2. Kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Desa

Agar tidak lagi membiarkan model swakelola konstruksi dipraktikkan di lapangan, apalagi mengalokasikan anggaran pembangunan fisik melalui mekanisme yang secara hukum bertentangan dengan UU sektor konstruksi.

3. Kepada Gubernur Aceh dan seluruh SKPA

Diharapkan untuk segera menghentikan seluruh program pekerjaan konstruksi yang dirancang dan dilaksanakan melalui swakelola oleh unit internal atau kelompok masyarakat. Tindakan ini bukan hanya penyelamatan administrasi, tapi juga bagian dari tanggung jawab hukum terhadap potensi pelanggaran keuangan negara.

4. Kepada APIP, BPK, dan APH

Diharapkan untuk melakukan pemeriksaan dengan mengacu pada norma lex specialis UU Jasa Konstruksi, dan tidak semata pada kepatuhan administratif terhadap Perpres atau PerLKPP. Pemeriksaan dan penegakan hukum tanpa memahami hierarki regulasi hanya akan memperparah ketidakadilan.

Penutup

Swakelola adalah alat, bukan dalih. Ia berguna untuk mempercepat proses, bukan untuk membenarkan pelanggaran hukum. Negara seharusnya mengefisiensikan pengadaan dalam koridor regulasi yang taat asas, bukan melalui celah kebijakan yang menyesatkan.

UU Jasa Konstruksi tidak memberi ruang bagi eksperimen administratif. Maka, jika swakelola konstruksi tetap dipaksakan di luar kerangka hukum yang sah, negara bukan saja berada di wilayah abu-abu, tetapi juga membiarkan aparaturnya terjebak dalam pertanggungjawaban pidana.

Semoga bermanfaat.

(Bukhari)